衝撃の受賞 – XPRIZE Carbon Removal 大賞に輝いた土壌炭素貯留技術

2025年4月、世界が注目するXPRIZE Carbon Removalコンテストにおいて、インドのスタートアップであるMati Carbonが、見事5000万ドルの大賞に輝いた。その技術は、一見すると驚くほどシンプルである。まるで魔法のように思えるかもしれないが、彼らが着目したのは、我々が普段何気なく目にしている「岩石」、それも地球上に豊富に存在する玄武岩であった。Mati Carbonは、このありふれた素材を活用し、大気中の二酸化炭素(CO2)を効率的かつ持続的に土壌へと固定化する革新的なソリューションを開発したのである。

XPRIZE Carbon Removalは、地球温暖化の深刻な課題に対し、実効性のある炭素除去技術の開発を加速させるために設立された大規模な国際コンテストである。他の受賞技術が、高度なエンジニアリングや複雑なプロセスを必要とする一方で、Mati Carbonの技術は、自然の力を最大限に活用する、まさに逆転の発想とも言えるアプローチである。

Mati Carbonの玄武岩を使った炭素貯留技術とは?

Mati Carbonの炭素貯留技術の中核をなすのは、地球の地殻の大部分を構成する火山岩の一種、玄武岩である。彼らのアプローチは、このありふれた岩石を微細な粉末状に加工し、それを農地に散布するという極めてシンプルなプロセスに基づいている。

大気中のCO2は、雨水などに溶け込むことで弱い酸性を示す。この酸性の水が、玄武岩のようなケイ酸塩鉱物と反応すると、鉱物中のカルシウムやマグネシウムなどの陽イオンが溶け出し、炭酸イオンと結合して安定した炭酸塩(例えば、炭酸カルシウム)を生成する。この炭酸塩は水に溶けにくく、土壌中に長期間にわたって固定化されるため、大気中からCO2が実質的に除去されることになるのである。

Mati Carbonの革新性は、この自然のプロセスを効率的に加速させる点にある。玄武岩を微粉末にすることで、CO2との接触面積を飛躍的に増大させ、反応速度を大幅に向上させている。また、農地に散布するという方法を選択することで、既存の農業インフラを活用できる可能性があり、大規模な展開への道が開かれている。

さらに、玄武岩の粉末は、土壌に必須ミネラルを供給し、保水性を高める効果も期待されている。これは、炭素除去と同時に、農業生産性の向上や土壌の健康促進にも貢献する可能性を示唆しており、まさに一石二鳥の技術と言えるだろう。単なる炭素除去に留まらず、持続可能な農業の実現にも貢献する可能性を秘めた、革新的なアプローチとして注目を集めている。

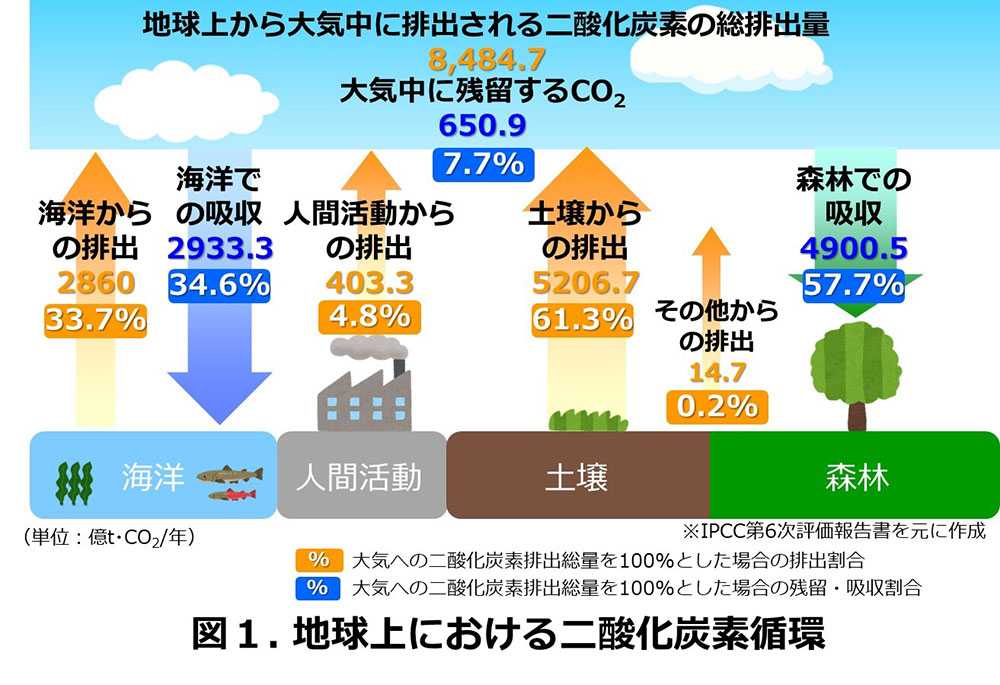

地球全体のCO2排出の約60%は実は土壌由来

地球温暖化の主因として広く認識されているのは、化石燃料の燃焼である。しかし、注目すべきことに、地球全体のCO2排出量の約60%が、実は土壌からも発生している。土壌有機物の分解や、農業活動における土壌管理などが主な要因であり、土壌はCO2の吸収源であると同時に、排出源としての側面も持っている。

この現状を踏まえると、土壌における炭素貯留量を増加させることは、地球規模での炭素収支を改善し、気候変動を緩和する上で極めて重要である。

これまで、土壌への炭素貯留は、植林や有機物の投入といった方法が中心であったが、Mati Carbonの技術は、安定した岩石を利用することで、より長期的な炭素固定化を可能にする可能性がある。広大な農地を活用できる点も、大規模な炭素除去のポテンシャルを示している。

Mati Carbonは今後どのように成長するか? – 技術普及の展望と潜在的な課題

XPRIZE Carbon Removal大賞の受賞は、Mati Carbonにとって大きな飛躍の機会となる。

受賞によって得た資金は、研究開発の加速、実証実験の拡大、そしてグローバルなパートナーシップの構築に活用されるであろう。特に、各国の農業関連機関や研究機関との連携は、地域ごとの土壌特性や農業慣行に合わせた技術の最適化を進める上で不可欠である。

また、炭素クレジット市場の発展は、農家の導入を促進するインセンティブとなる可能性がある。将来的には、農業分野に留まらず、緑化プロジェクトなど、より広範な分野への応用も期待される。

一方で、課題としては、大量の玄武岩を効率的かつ低コストで調達し、微粉末化するサプライチェーンの構築などがあげられるだろう。輸送コストやエネルギー消費も考慮する必要がある。またカーボンクレジットへの活用に向けては、土壌に固定された炭素量を正確に測定し、第三者機関による検証を受けるための信頼性の高いモニタリングシステムの構築が求められる。

日本への示唆:カーボンクレジット市場と土壌炭素貯留技術

日本においても、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みが加速しており、カーボンクレジット市場は重要な役割を担うと期待されている。2023年10月には東京証券取引所がカーボン・クレジット市場を開設し、J-クレジットなどを取引の対象としている。

今後、土壌炭素貯留によるクレジットの創出と取引が活発化する可能性があり、Mati Carbonの技術は、日本の農業分野における新たなカーボンクレジット創出の選択肢となるかもしれない。

日本国内でも、土壌炭素貯留技術に関する研究開発が進められている。バイオ炭の農地施用による炭素貯留量の算出手法の開発や、有機物の施用による土壌炭素の増加、不耕起栽培による炭素放出の抑制など、様々なアプローチを模索している。

これらの技術とMati Carbonのシンプルな玄武岩利用技術が連携することで、より効果的かつ持続可能な土壌炭素貯留システムが構築される可能性も考えられる。 「岩」という身近な存在が、地球温暖化対策の重要な鍵となる可能性を示唆しており、今後の技術動向と政策の展開を注視していく必要がある。

コメント